更新:2022-11-13

「アーバンネット銀座一丁目ビル」前設置

左建物の先に首都高速に架かる「新金橋」

4つの川・堀の交差場所は 銀座1-26-1の

「アーバンネット銀座一丁目ビル」裏手

「三つ橋」があった京橋JCT区域

右建物は高速道路交通警察隊新富分駐所

左下は首都高速道路

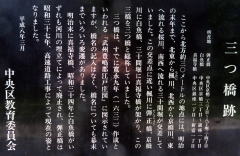

案内板 (中央区教育委員会案内板)

三つ橋跡

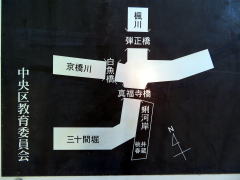

弾正橋 中央区京橋2・3丁目~八丁堀3・4丁目

白魚橋 中央区京橋3丁目~銀座1丁目

真福寺橋 中央区銀座1丁目~新富1丁目

ここから北方約30メートルの地点には、明治の末年まで、北東から楓(もみじ)川、北西から京橋川、東へ流れる桜川、南西へながれる三十間堀が交差していました。この交差点に近い楓川に弾正橋、京橋川に白魚橋、三十間堀に真福寺橋が架かり、この三橋を三つ橋と総称していました。

三つ橋は、すでに寛永9年(1632)作成といわれる『武州豊嶋郡江戸庄図』に図示されていますが、橋名の記入はなく、橋名についても幕末までいろいろと変遷がありました。

明治末に真福寺橋、昭和34年に白魚橋がいずれも河川の埋立によって廃止され、弾正橋は昭和37年、高速道路工事によって現在の姿となりました。

平成8年3月

参考Webサイト

三つ橋跡とその周辺 ちゅうおうナビ(中央区)

江戸名所図会 巻1 国立国会図書館デジタルコレクション [注]コマ番号85が「三ツ橋」

史跡:三ツ橋跡 清水建設

京橋プラザを背にして建っている

「蜊河岸」と「三つ橋」の位置図を拡大

現在の中央区新富1丁目4番辺りの写真

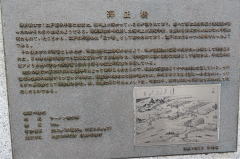

案内板 (中央区教育委員会案内板)

蜊(あさり)河岸

かって、この地より北側の新富1丁目1番・銀座1丁目26番付近では、北から流れる楓川(もみじがわ)・西から流れる京橋川・そして南西へと流れる三十間堀が交差していました。それぞれの川筋には、弾正橋・白魚橋・真福寺橋の三つの橋が架かっていたことから、この付近は「三つ橋」と呼ばれていました。

蜊河岸は、江戸時代以来、三つ橋付近の河岸地の里俗名でしたが、明治13年(1880)に公布された東京府達によって、三十間堀に架かる真福寺橋から築地方面へと南に延びる東岸の河岸地の正式名称となりました。

江戸時代後期には、江戸三大道場のひとつ、鏡新明智流(きょうしんめいちりゅう)の剣客桃井春蔵の「士学館」が置かれ、嘉永6年(1853)再版の『近江屋切板絵図』には、蜊河岸の南端に、「桃井春蔵」の名を確認することができます。

平成20年3月

補足

「所在地 中央区銀座1丁目25~27番地域」と案内板「蜊河岸」にあるが、同案内板の左下に記されている「蜊河岸」は中央区新富1丁目4番1~8号に相当すると思われる

左端は「新金橋」 右端は「新金橋児童遊園」の各フェンス

左の高層ビルは 銀座1-26-1の「アーバンネット銀座一丁目ビル」

「三つ橋」があったという 首都高速の京橋JCT区域

左端は「新金橋」 右端は「新金橋児童遊園」の各フェンス

左の高層ビルは

銀座1-26-1の「アーバンネット銀座一丁目ビル」

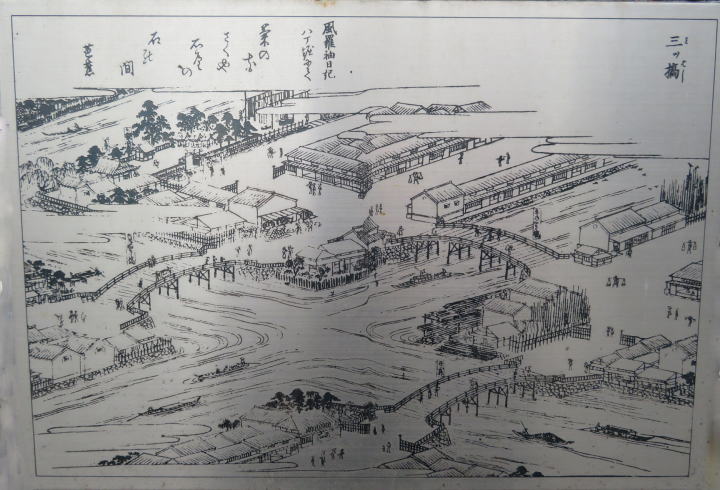

右下に江戸名所図会が嵌め込まれている

右下「弾正橋」 右上「牛のくさ橋(白魚橋)」

左「真福寺橋」を合わせて「三ツ橋」

「弾正橋」北詰公園の首都高速真下に設置

撮影:2019-04-16

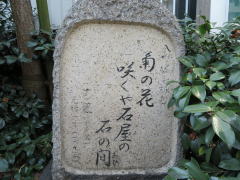

元禄6年(1693) 芭蕉(50歳)の作

「間」に ルビで「あひ」とある

撮影:2019-04-07

弾正橋は古く江戸寛永年間には既に、楓川上に架かっているのが記されており、北八丁堀に島田弾正少弼屋敷があったのがその名の由来のようである。弾正橋は当時交差した堀川上に真福寺橋、白魚橋と共に三つの橋がコの字状に架けられていたことから、江戸名所図会に「三ツ橋」として紹介されており、江戸における一つの名物であったようである。

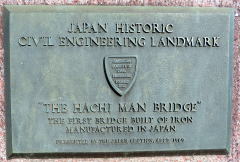

その後たびたび架替えられたが、明治11年に工部省の手により、我が国最初の国産の鉄を使った橋として架替えられた。その時の橋は現在でも江東区富岡1丁目に保存され、昭和52年に国の重要文化財として指定され、平成元年にはアメリカ土木学会の栄誉賞も受ける等その歴史的貴重さを増している。

現在の橋は大正15年12月に復興局によって架替えられたもので、従来の弾正橋よりやや北側に位置している。その後昭和39年の東京オリンピックの時に、弾正橋の両側に公園が造成され、平成5年2月に公園と一体化された。くつろぎのある橋として再整備された。尚、公園にあるモニュメントは、明治11年、楓川に架かる弾正橋を象徴化して復元したものである。

橋梁の諸元

形 式 ラーメン橋台橋

橋 長 33m

有効幅員 23.2m(車道16m、歩道3.6m×2)

建設年次 大正15年12月 復興局施工

平成5年2月

補足

「江戸名所図会」の「三ツ橋」の左上に、芭蕉の次の句が記されている

風羅袖日記

八丁堀にて

菊の花

さくや

石屋の

石の間

芭蕉

東詰・富岡2-7側から撮影

西詰・富岡1-19側から撮影

八幡堀遊歩道(旧湯堀川支川跡)から撮影

米国土木学会栄誉賞受賞記念碑がある

上掲写真の中央部分を拡大

国指定重要文化財(建造物)

旧弾正橋(八幡橋)

昭和52年6月27日指定

大正12年関東大震災後の帝都復興計画により、元弾正橋は廃橋となり、東京市は、昭和4年(1929)5月現在地に移して保存し、富岡八幡宮の東隣りであるので八幡橋と称した。アーチを鋳鉄製とし、引張材は錬鉄製の鋳錬混合の橋でありかつ独特な構造手法で施工してある。この橋は鋳鉄橋から錬鉄橋にいたる過渡期の鉄橋として近代橋梁技術史上価値の高い橋である。

米国土木学会栄誉賞受賞記念碑 左側碑文

八幡橋鉄構来歴

本橋ノ鉄構ハ東京市最初の鉄橋タリシ弾正橋ノ古構ヲ再用セルモノニシテ明治十一年東京府董工ノ下ニ工部省赤羽製作所ニ於テ鋳造セラレシモノナリ

其ノ後大正二年市区改正ニヨリ附近に新ニ弾正橋架設セラレタル結果之ヲ元弾正橋ト改名シ近年ニ及ヘルモノナリシカ帝都復興事業区画整理ニ依リ元弾正橋ハ廃橋トナリタルニ付東京市最古ノ鉄橋ヲ記念センカ為其ノ鉄構ヲ取外シ昭和四年此処ニ新設セラルル八幡橋ニ架設セルモノトス

米国土木学会栄誉賞受賞記念碑 右側碑文

八幡橋は、明治11年(1878)わが国において、最初に日本製の鉄を使って造られた鉄橋で、国の重要文化財や東京の著名橋となっています。

橋の形(ウイップル形トラス)は、米国人スクワイアー・ウイップル(SQUIRE・WHIPPLE)氏の特許が基本となっています。

ウイップル形トラス橋の名誉と日本の歴史的土木建造物「八幡橋」の優れた製作技法に対して、平成元年(1989)米国土木学会より「土木学会栄誉賞」が送られました。