更新:2022-11-13

曹洞宗 長谷山海宝院

所在地

神奈川県逗子市沼間2-12-15

開 山

之源臨呼(しげんりんこ)和尚(保寿寺2世)

開 基

長谷川長綱(三浦郡代官)

移転・院号変更

海宝院の前身・良長院は、元横須賀郷泊浦の寺域が荒れ果てたため 天正期(1573~1592)の徳川家康関東入府の頃 現横須賀市緑が丘に再建移転し 併せて住職に駿河国富士郡保寿寺2世で 徳川家康の信任が厚く菊長老といわれた之源臨呼(しげんりんこ)和尚を迎えた。 良長院の住職となった 駿河国富士郡出身の之源臨呼和尚は、故郷の富士山への愛着が強く 家康に願い出て許され、寺を富士山を望める現逗子市沼間に移転のうえ院号を海宝院に改めた。海宝院の開基は長谷川長綱(三浦郡代官)で長谷川家と向井家とは深い縁があった。

本 尊

十一面観世音菩薩

本 寺

保寿寺(曹洞宗 静岡県富士市伝法1661)

案内書 (曹洞宗長谷山「海宝院」由緒)

曹洞宗長谷山「海宝院」由緒

当院は、静岡県富士市伝法保寿寺の末寺であって天正18年(1590)徳川家康の代官長谷川七左衛門長綱の開基であります。

由緒は、長綱が家康の旗下であったとき、家康が過失により一寺院を焼失しました。その折り寺の本尊であった十一面観世音菩薩像を取り出し、これを長綱に守護するよう命じました。長綱は大切に具足箱(鎧をいれる)に納め戦場に臨んでいるうちに霊験が現はれ数度の戦いに勝利を得たのであります。

その後長綱は三浦郡代官となり横須賀に一寺を建立して前記観世音を安置すると共に家康の許しを得て寺領18石を当院へ寄進されたのであります。

初代住職には保寿寺2世の之源臨呼(しげんりんこ)和尚を招いて開山としました。臨呼和尚は家康の信任が厚く、また菊が好きで菊長老とも呼ばれて居りましたが故郷を忘れ難く 殊に富士山に対する愛着は強く、遂に家康に願い出て許され寺を当地沼間に移したと謂はれて居ります。また、横須賀には別に寛永年間(1624~1643)呑高和尚が一寺を再興し、海宝院2世霊屋和尚を開山として呑高和尚は自ら2世住職となり、この寺が横須賀市緑が丘良長院であります。

三浦古尋録に依れば良長院の開基は瀬尾重兵衛良長であり、その法名は良長院殿笑山賢公大居士とあります.。

当院に開基長谷川長綱の墓があり、表面に海宝院殿節叟玄忠大居士、裏面には家康公御代の奉行長谷川七左衛門少尉藤原朝臣長綱六十二才、於江戸卒と記録しております。

長綱は駿河の出生で 三郎兵衛長久の子で 長久は天正2年(1974)浜松城で家康に対面し駿河の代官を命ぜられ、続いて長綱も駿遠両国の代官となり、その後天正18年(1590)家康江戸入府のとき随行して郡奉行となり 間もなく当院を開基したのであります。また、文禄3年(1594)三浦郡の検地をしたこともあり、没年は慶長9年(1600)4月12日

(以下略)

案内板 (逗子市・自然の回廊プロジェクト)

海宝院 (曹洞宗)

徳川家康の代官頭・長谷川長綱が創建したお寺です。当初は、山門、本堂、鐘楼、回廊、庫裡、衆寮、書院、鎮守などが軒を連ねていました。寺の焼失再建もありましたが、表門(四脚門・市指定重要文化財)は当時からのものです。

寺には幾度かの戦いに使われたといわれる鐘があり、家康から拝領した陣鐘と伝えられています。(応永10年(1403)の銘、県指定重要文化財)

長綱は家康の関東入府に従い、検地などを行いました。江戸幕府成立後は代官頭に任じられ、浦賀に陣屋を置き、江戸への海上物流などを管轄し、三浦半島の発展に貢献しました。本堂の左手奥には、長綱を始めとする一族の方々の墓があります。

その昔、逗子村から金沢・浦郷村にいたる道は、海宝院を始めいくつかの寺の前を通ることから、「寺道」と呼ばれました。また、田越川の河口近くで陸揚げされた魚を馬で榎戸(追浜)に陸送する「魚荷道」でもありました。

補 足

海宝院はJR東逗子駅改札口の右手にある踏切を渡り右折、約300m先左側

参考資料・文献

海宝院由緒書「曹洞宗長谷山海宝院由緒」

高橋恭一著「三浦半島における向井一族の遺跡」『横須賀市立博物館研究報告書8号』(1964年)

鈴木かほる著「戦国期向井水軍の足跡を辿って」『三浦半島の文化第8号』(1998年)

鈴木かほる著「史料が語る 向井水軍とその周辺」 新潮社刊(2014)刊

上杉孝良著「横須賀こども風土記 上巻」横須賀市民文化財団刊(1989年)

背後は海宝寺歴代住職の墓域

長谷川一族墓は概ね長綱墓の左手前で

海宝院本堂の左手奥にある

正面

中央:當院開基節叟玄忠居士

右側:慶長九甲辰年四月十二日

左側:六十二歳 於江戸卒

補足

長谷川長綱は長谷川三郎兵衛長久の子

向井正重の養子となった兄・向井政勝

(正行)は天正7年9月(1579)に用宗城

(静岡県)で養父・向井正重と共に戦死

政勝は正重実子・向井政綱とは義兄弟

長綱の娘は、向井政綱子・向井将監忠勝

の後妻であり、当海宝院に墓がある

長綱の父・長久は天正2年浜松城で

家康に対面し、駿河の代官となった

長綱も駿河と遠江の代官となった後

家康の江戸入府に随行し三浦郡奉行に

裏面(見かけ上は正面)

通路側から見かけ上の正面を撮影

右側:長谷院殿

左側:久屋慶昌大姉

左側面(見かけ上は右側面)

風化が進み判読ができないので

海宝院由緒から引用して掲載

当寺本願長谷川

七左ヱ門少尉藤原

長綱女向井左近将監

裏面(見かけ上は正面)

右側:忠勝後室右衛門佐

中央:直宗等数輩老女

左側:行年六十八歳

右側面(見かけ上は左側面)

右側から3行は風化で判読ができない

慶安五壬辰四月二十六日

□□向井大学長保

向井大膳長政

長保は忠勝三男

長政は忠勝四男正元?

正面→左側面→裏面→右側面の順(左回り)で読むと意味が通じる

正面(見かけ上は裏面)

長谷川一族墓域の一番手前にある

正面

中央:卍 持岩勝英居士

右側:延宝二甲寅年

左側:十一月四日

裏面

中央:向井大学助長保

右側:征夷大将軍家光公高弟後甲府君

前亜相忠良公近習也

高弟~忠良公の部分は

高橋恭一著「三浦半島における

向井一族の遺跡」から引用

左側:先考向井左近将監忠勝三男

先妣長谷川長綱娘久屋慶昌大姉

右端供花有:向井忠勝夫人の墓

逗子市指定重要文化財

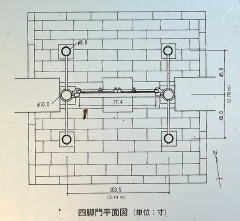

四脚門

指定年月日 昭和48年1月26日

海宝院は徳川家康の代官長谷川七左衛門長綱が之源臨呼(しげんりんこ)和尚を開山として創建した寺です。天正19年(1591)18石の御朱印を賜った旨、「相模国風土記」に記されています。

初め横須賀にありましたが、慶長年間に現在地に移されたようです。

寛政2年(1790)の火災の際も四脚門は焼けず、創建当初のまま残っているものと思われます。茅葺で桁行3.14m、梁行2.78mの規模を持つ典型的な禅宗様四脚門の形式です。室町時代最末期頃の様式を色濃くとどめている点、貴重な作例と申せます。

平成21年3月

梵鐘は、応永10年(1403)の銘があり、県指定重要文化財となっている

幾度かの戦いに使われた陣鐘で、家康から拝領したと伝えられている

白山妙理大権現

曹洞宗の宗祖道元禅師の守護神

中国では老人となって出現して碧巌集を写し、本山永平寺の山奥の滝では九頭竜神となって禅師の修行を助けたと伝えられている