更新:2022-11-13

昭和29年(1954)に執筆され 昭和30年(1955)1月に発行された『横須賀市史第8冊の赤堀直忠著「三浦半島城郭史(上)」』(以下、城郭史と略す)によると 三崎城跡の位置は次のとおり

三崎城は 三浦半島の突端 三崎にあり、城ヶ島に対する部分に突出した大地の先端で、陸に続く一方を深く掘り切って城としたものである。標高30米ある丘陵の首部が掘切られたものであるから 海からは周が絶壁に取まかれた極めて高い山城に見える。 もともと海正面に対する防御の本拠としての城であるが 攻撃は陸正面からでなくては出来兼ねる地形にあるから 陸正面に対しての防御は厳重を極め三重の空堀をめぐらしていた。

二町谷から深く喰い込んだ谷が三崎中学校(注:平成26年(2014)3月25日に廃校となり 建物は三浦市役所第2分館などとなっている)の北側に達しているが これは自然の谷に人工を加えた空堀で此の掘から南側が三崎城跡である。三崎城跡は北条山城又は宝蔵山城跡とも呼ばれる。

<注>

現在の住居表示では、城山町(しろやまちょう)1番(三浦市役所本館) 5番(三浦市役所第2別館他) 6番(三浦市役所第2駐車場他) 、三崎1丁目1番(三浦市役所別館) 18番(光念寺) 19番(本瑞寺) 20番(三崎小学校) および三崎4丁目13-3(元入舟不動)の丘陵地帯

参考文献

赤堀直忠著「横須賀市史No.8 三浦半島城郭史 上巻」昭和30年1月30日 横須賀市教育委員会刊 P43

画像のクリック/タップで大きな画像が開きます

八大龍王社近くから三崎城跡の丘陵を望む

中央窪み 右:市役所施設、左:本瑞寺・光念寺

撮影:2020-01-15

案内板「三崎城説明図」 案内板「三崎城跡」 碑「三崎城跡」がある

左端から 三浦市役所の本館、第2別館、グラウンド

撮影:2020-01-15

案内板「三崎城説明図」 案内板「三崎城跡」 碑「三崎城跡」がある

左端から 三浦市役所の本館、第2別館、グラウンド

撮影:2020-01-15

三浦市役所本館東隣グランド南隣道路際設置

左:案内板「三崎城説明図」

[碑正面]

三崎城跡

[碑裏面]

海に突出した台地の先端に作られた、室町後期の山城で、海正面に対する防御を本体とした城である。 はじめ新井城主の三浦導寸の持城であったが、後北条早雲再興して北条氏規が城を守った。 北条氏滅亡後廃した。

昭和48年3月吉日

案内板「三崎城跡」

三崎城跡

こあたり一帯は城山といい、古城の跡である。三崎城は海にのぞみ丘陵に地の利を得、土塁、空堀をいく重にも組み合せた中世の山城で、築城の年月は不詳であるが永正15年(1518)7月11日 北条早雲に敗れた三浦義同が新井城(油壺)に亡ぶとき、三崎城もまた落城した。その際囲みを破った城兵は城ヶ島に逃れなお抵抗をつづけたという。

その頃、三浦氏は戦国の風雲に乗じ相模一円に領域を拡げていったが、三崎城は三浦一族累代の居城新井城の背後を守る重要な支城であるとともに水軍の根拠地でもあったといわれている。

落城の後、北条氏はこの城に五代にわたり兵を置いたことからいまに北条山の地名が残っている。しかし天正18年(1590) 豊臣秀吉に攻められ小田原北条氏の滅亡にともない三崎城は廃城となった。

<注>

2019-09-23の訪問時 三浦市設置の案内板「三崎城跡」が経年変化により一部の文字が読めない状態であったが 文脈を追って上掲のとおり解読した

2020-01-15の訪問時は 上方文字が薄いものの前回訪問時より読みやすくなっていた

参考文献

赤堀直忠著「横須賀市史No.8 三浦半島城郭史 上巻」昭和30年1月30日 横須賀市教育委員会刊 P43

撮影:2020-01-15

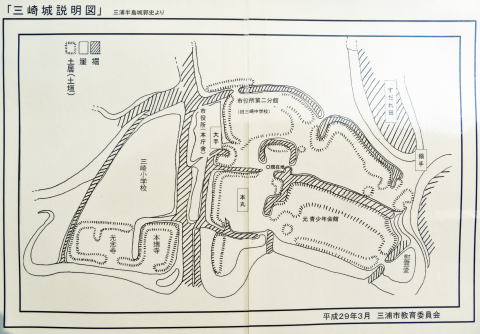

2019-09-23の訪問時 当案内板の文字などは全て消え失せていたが 2020-01-15の訪問時は上掲写真のとおり修復されたいた。

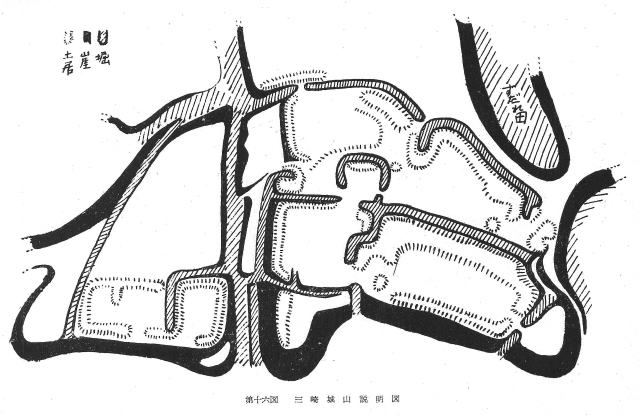

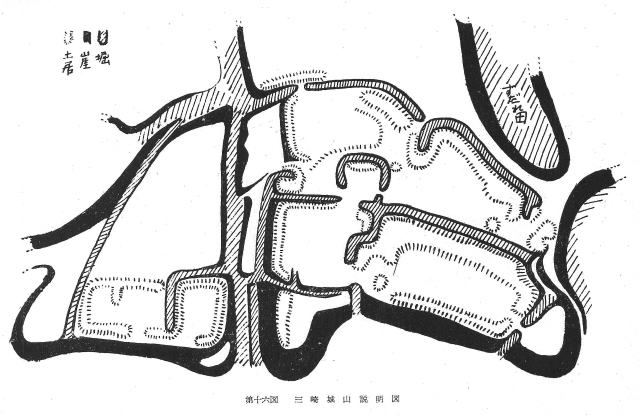

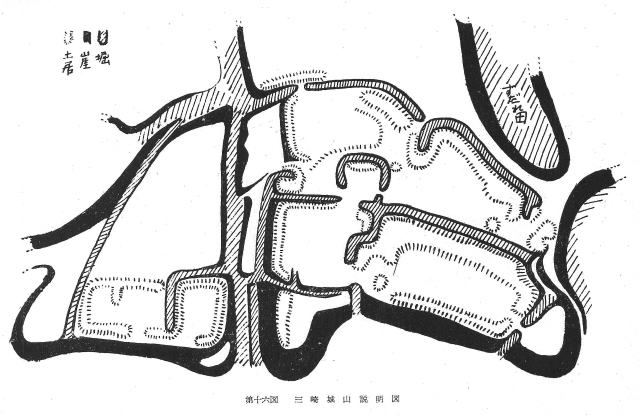

左上に「三崎城説明図」三浦半島城郭史より、右下に平成29年3月 三浦市教育委員会 と記され、縄張図と思われる図の要所要所に現在の施設名が記されている。なお、当該図は横須賀市史第8冊の赤堀直忠著「三浦半島城郭史(上)」の第16図「三崎城山説明図」を基に作成されている。

撮影:2020-01-15

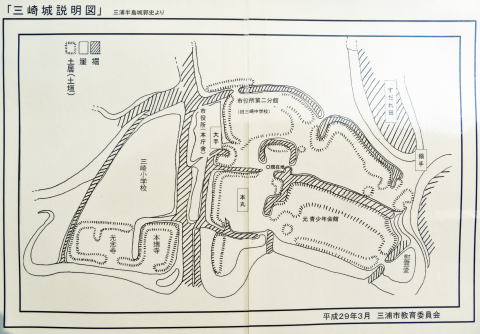

2019-09-23の訪問時 当案内板の文字などは全て消え失せていたが 2020-01-15の訪問時は下掲写真のとおり修復されたいた

左上に「三崎城説明図」三浦半島城郭史より、右下に平成29年3月 三浦市教育委員会 と記され、縄張図と思われる図の要所要所に現在の施設名が記されている。なお、当該図は横須賀市史第8冊の赤堀直忠著「三浦半島城郭史(上)」の第16図「三崎城山説明図」を基に作成されている。

昭和29年(1954)に執筆され 昭和30年(1955)1月に発行された『横須賀市史第8冊の赤堀直忠著「三浦半島城郭史(上)」』(以下、城郭史と略す)によると 三崎城跡の沿革は次のとおり。ただ 和暦に西暦を添えた

三崎城は 北条五代記には「永正15年(1518)7月11日 三浦道寸討死し、其節 出口五郎左衛門尉茂忠、三崎の城に有りしが……」又「三崎城は永正15年(1518)早雲寺殿再興あり」と書いている。北条九代記は「御崎に城を取立て……」、小田原記は「永正13(1516)年早雲は三崎に城を取立て」と記しているから、房州の里見に対する新井城の守りとして築かれていたものであるらしい。道寸滅亡後早雲は同じく房州の里見に対しての押として此の城を再興し、三浦の残党を召出して扶助を加えて寄騎として横井越前守を大将とし、小林平左衛門以下与力30人、手勢80騎、三浦与10騎、雜兵200人を差添えて守らせた。

この小林左衛門門以下と云うのは 新井城が陥って後城を守っていた出口五郎左衛門尉茂忠以下の三浦残党が城を捨てて三崎の全舟を率いて城ヶ島に籠り、北条氏に楯つき海を渡ってしばしば襲いかけたので北条氏も之には手を焼き 建長円覚両寺が仲裁に立って面目を立てたので講和し、亀崎、鈴木、下里、三富氏等の中から主立ったもの10人を選び 三崎十人衆として北条氏に属したと云われる人々のことであろう。

その後 弘治2年(1556)3月上旬 房州里見左馬頭義弘が兵船80余艘を率いて三浦に押渡り城ヶ島に陣を取り、枝舟を下して陸に攻上ろうとしたので 北条方三浦番手の舟奉行梶原備前守、富永三郎左衛門、遠山但馬守等が出向いて戦った記録があるが 之は三崎と城ヶ島との間での海戦であり、結局は北条軍が勝ち、里見軍は房州へ逃げ去ったのである。

その後も づっと横井越前守が城代として居たことは 天文7年(1538)10月の小弓御所との戦に北条氏綱に従って奮戦した彼が左兵衛佐義明を討取った時の記事に記されている。

元亀2年(1571)春の里見氏との海戦には三浦軍が敗れたと伝えている。

要するに 三崎城は北条氏の海賊衆即ち海軍の根拠地であった。かくて三崎城は天正18年(1590)に北条氏が滅亡するまで引つづいて存在したことは明である。

北条氏没落後は 徳川家康の御舟手大将として小浜民部、向井兵庫、間宮虎之助、千賀孫兵衛の4頭目が三崎に居住した。徳川氏の所領となってから三崎番所が其の麓に置かれ、城山には御蔵が3棟建っていたことが元禄の古地図によって知られ、幕末には会津藩の陣屋所在地となったので陣屋山とも呼ばれた。元禄4年(1691)の記録によると番所が取止になった時 山ぐるみ18両で本瑞寺大進和尚の手に入り、和尚は1人の山番をおいて ここに隠居所を設けたと云う。

明治5年(1872) 地租改正のため城山は御料地となり松を植えた。明治30年代には同所入船の素封家沢村政太郎氏の所有地となり、大正7年(1918)草場氏及び高橋氏の手に移り、子供の遊場として開放されていたが、昭和2年(1927)朝鮮銀行総裁加藤氏の手に移るや立入を禁止せられ鉄条網が張り廻らされた。昭和10年(1935)三崎実科女学校(現三崎高等学校)建築の際 北側の土塁を崩して空堀の一部を埋め、校舎が建てられた。昭和16年(1941)22万円を以て町所有として買収された時 土塁を崩し、大部分の堀を埋めて開墾された。

その後 昭和19年(1944) 城山会館が建ち、終戦後昭和23年(1948)には中学校が建てられた。かくて相次いで土塁が失われ、空堀が埋められて 現在(昭和29年)の如くなり、土塁や空堀は僅に中学校の南側に名残を留める許となった。

参考文献

赤堀直忠著「横須賀市史No.8 三浦半島城郭史 上巻」昭和30年1月30日 横須賀市教育委員会刊 P43-44

画像のクリック/タップで大きな画像が開きます

撮影:2020-01-15

「校訂 三浦古尋録」 昭和42年(1967)3月31日 校訂三浦古尋録刊行会 発行 P163-164 は、三崎城跡にあったとされる向井将監忠勝屋敷と古碑銘つき 次のとおり記している

○宝蔵山麓此処ハ北条氏康ノ次男美濃守住居ノ後ハ向井将監ノ屋鋪ニシテ其後代々御奉行屋鋪

○小浜屋鋪是ハ小田原北条家ノ内南条因幡守住居後小浜民部是所屋鋪有故小浜屋鋪ト云今本瑞寺境内

○千賀屋鋪是ハ小田原北条家ノ内梶原民部少輔住居後千賀孫兵ヱ屋鋪有故千賀屋鋪ト云今能救寺境内

○兵庫屋鋪是ハ向井兵庫介住居ノ地ナリ

○城村ハ間宮造酒丞屋鋪有今以拝領地

○城ヶ嶋ハ貞観年中ニ尉トイヱル者住居シ嶋ナレハ尉嶋ト唱ヱ其後頼朝公御遊興ノ時城ノ字ニ御書改ル

(中略)

○天正十八年寅年太閤秀吉公ノ時九鬼大隅守大将トシテ此処ノ城エ責寄北条ノ城此時落城也ト北条記ニ見ヱタリ

○其後三崎御船奉行 向井兵庫助千賀孫兵ヱ間宮虎之助小浜民部

○北条ノ城跡ノ下厳屈(シタクハンクツ)ニ向井家ノ碑銘有

慶長廿年乙卯大坂御帰陣之節従征夷大将軍秀忠公此所向井右近将監忠勝拝領矣伊勢国主従仁木右京太夫義長五代孫修理太夫政長之伯父源氏向井式部太輔故隈紀伊国於田辺三十八歳而討死武勇之誉秀也寛永十年癸酉従征夷大将軍家光公日本一之安宅丸御船向井左近将監承之好而作既成就矣大将軍彼御船之為成天下諸大名有供奉其時号日本丸式部大輔嫡男向井治部少輔長勝伊勢国於田丸碁之場助言之仁指害四十三而切腹治部少輔嫡男向井刑部太輔忠綱於勢州度々武勇誉有 之六十六歳而在伊勢国田子浦病死刑部太輔嫡男向井伊賀守政重武田信玄公麾下武田勝頼麾下伊賀守嫡男向井兵庫政綱徳川家康公麾下秀忠公両御代麾下兵庫頭嫡男向井左近将監忠勝嫡男向井右ヱ門佐忠政後仕三浦直宗二男兵部少輔政勝三男辨之助政次四男 八郎政興五男 内蔵助重勝六男 大亀助政儀 此間家臣等記略之也 大坂丑卯両度之御陣武勇之誉有之相州三浦郡之内二十六ヶ村上総国望陀郡三ヶ村周集郡大和田拝領

参考文献

「校訂 三浦古尋録」 昭和42年(1967)3月31日 校訂三浦古尋録刊行会 発行 P163-164

画像のクリック/タップで大きな画像が開きます